【テンプレートつき】紹介状の書き方徹底ガイド:患者紹介をスムーズに進めるための項目とよくある落とし穴

クリニックを運営される先生方にとって、患者さんを専門的な医療機関へ紹介する際の「紹介状(診療情報提供書)」作成は日常的な業務の一つです。しかし、この紹介状の質が、紹介先との連携のスムーズさや患者さんの満足度に大きく影響することをご存知でしょうか?

「いつも何となく書いているけれど、これで十分だろうか?」 「これから開業するけど、紹介状のテンプレートを準備しないといけない」

そんな先生方に向けて、この記事では、紹介状が必要な役割から、具体的な記載項目とテンプレート、紹介先の医師が困りがちなポイント、そして質を高めるための注意点までを網羅的に解説します。日々の紹介状作成業務の効率化と質向上の一助となれば幸いです。

1. なぜ紹介状は必要なのか? 改めてその役割をおさらい

紹介状は単なる手続き書類ではありません。質の高い医療連携を実現するための重要なコミュニケーションツールです。その必要性は、以下の点に集約されます。

- 医療制度上の要請(機能分化の推進): 日本のフリーアクセス制度の下では、軽症患者が大病院に集中しがちです。医療資源の効率的な活用と医療従事者の負担軽減のため、国は「かかりつけ医」での初期診療と、必要に応じた専門医療機関への紹介という流れを推進しています。紹介状なしで特定機能病院などを受診した場合の「特別の料金(選定療養費)」徴収義務化や、「紹介受診重点医療機関」制度の導入は、この流れを後押しするものです。

- 患者さんのメリット:

- スムーズな受診: 事前情報により、紹介先での重複検査や不要な待ち時間を削減できます。

- 適切な診療科へのアクセス: 専門医へ直接つながりやすくなり、迅速かつ的確な診断・治療が期待できます。

- 安心感の提供: 自身の情報が正確に伝わっているという安心感につながります。

- 医療機関間の連携強化: 紹介状は、紹介元と紹介先の医師が患者さんの情報を共有し、一貫性のある治療方針を立てるための基盤となります。紹介元の先生が診療情報提供料(Ⅰ)を算定できるという側面もあります。

質の高い紹介状は、患者さん、紹介元、紹介先の三者にとってメリットをもたらすのです。

2. これで万全! 紹介状に不可欠な記載項目リスト(テンプレートも紹介)

紹介状には、紹介先の医師が患者さんの状態を正確に把握し、適切な対応をとるために必要な情報を過不足なく記載する必要があります。

厚労省のフォーマットに従って、重要な項目を解説します。これらの項目を含むように意識すれば、紹介状の書式自体は医療機関で自由に準備することが可能です。

- 宛先: 紹介先の医療機関名、診療科名、医師名を明記します。(例:〇〇病院 〇〇科 〇〇先生 御侍史)

- 発行日: いつ時点の情報であるかを示す重要な項目です。

- 紹介元情報: クリニック名、所在地、電話番号、FAX番号、担当医師名を記載します。問い合わせが必要な場合に備え、連絡先は必須です。

- 患者基本情報: 氏名、性別、生年月日(年齢)、連絡先などを正確に記載します。

- 傷病名(診断名): 主たる傷病名を明確に記載します。複数ある場合は重要度順に番号を振るなど工夫しましょう。

- 紹介目的: 「精密検査依頼」「専門的ご意見(ご高診)依頼」「入院加療依頼」「〇〇治療の継続依頼」など、具体的に何を依頼したいのかを簡潔に記載します。ここが曖昧だと、紹介先は苦労します。

- 既往歴・家族歴: 今回の紹介目的と関連性の高い既往歴や家族歴を記載します。

- 症状経過及び検査結果: いつから、どのような症状が出現し、どのように経過したかを時系列で分かりやすく記載します。加えて実施した検査とその結果(異常値や重要な所見)を記載、または結果レポートを添付します。

- 治療経過:紹介元で行った治療内容(投薬、処置など)とその効果、副作用の有無などを記載します。

- 現在の処方内容: 患者さんが現在使用している全ての薬剤(他院処方分も含む)について、薬剤名(商品名・一般名)、用法・用量を正確に記載します。

- 備考(特記事項): 患者さんの性格(例:心配性、説明を細かく希望するなど)、生活背景(例:独居、キーパーソン、アレルギー、嗜好品)など、診療上配慮すべき点があれば補足します。

これらの項目を基本項目として活用することで、記載漏れを防ぎ、質の高い情報提供が可能になります。

参考として、厚労省が準備しているテンプレートを、下に記載します。

注)別紙用紙11が、医療機関向けの紹介状です。

厚生労働省「別紙用紙11」

なお実際の医療現場では、上で説明したいくつかの項目を、まとめて一つの枠内に記載することも多いです。

例)「既往歴・家族歴」「現病歴」「治療経過」「処方内容」「備考」をまとめて「病歴・検査結果・処方・その他」の項目に記載する

3. 紹介先の医師はココで困る! よくある紹介状のNGポイント

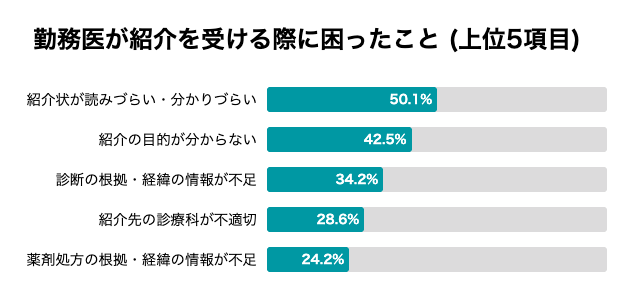

紹介状を受け取る側の医師は、どのような点に困っているのでしょうか? エムスリー社の調査によると、紹介を受ける医師の約半数(49.1%)が「紹介状が読みづらい・分かりづらい」 ことに困った経験があると回答しています。次いで「紹介の目的が分からない」(開業医30.8%、勤務医42.5%)、「診断の根拠・経緯の情報が不足」(開業医29.8%、勤務医34.2%)が挙げられています。

出典:エムスリー社「紹介での困り事「紹介状が読みづらい・分かりづらい」を元に、弊社作成

特に紹介状の文章が読みにくい、紹介目的が分かりにくい、といったポイントが読み手の医師にとっては問題になりやすいことがよく分かりますね。

これらのポイントを避けることが、読みやすい紹介状への第一歩です。

4. ワンランク上の紹介状へ! 記載時に注意すべきポイントとコツ

では、質の高い紹介状を作成するためには、具体的にどのような点に注意すれば良いのでしょうか?

- 【最重要】紹介目的を明確かつ簡潔に書く: 紹介先に「何をしてほしいのか」を具体的に伝えましょう。冒頭で結論(目的)を述べると、受け手は内容を理解しやすくなります。

- 読みやすさを意識する:

- 丁寧な字で書く(手書きの場合)。可能であればPC等で作成し、読みやすいフォント・文字サイズを選ぶ。

- 箇条書きや要点をまとめるなど、構成を工夫する。

- 専門外の医師や他職種(看護師、薬剤師など)が読む可能性も考慮し、過度な専門用語や略語は避ける。どうしても使う場合は初出時にフルスペルを記載するなどの配慮を。

- 情報の過不足をなくす: 上記「2. 不可欠な記載項目リスト」を参考に、必要な情報を網羅しつつ、冗長にならないよう要点を絞ります。特に、診断根拠となった検査結果や画像所見、治療経過(薬剤の効果・副作用含む)は重要です。

また、最近では極 医療文書など紹介状作成を自動化するAIツールなども登場しています。負担の大きかった紹介状作成が、1~2分で終わるとの医師の声もあり、AIツールの活用で、積極的な業務効率化を進めることができます。また紹介状を後日取りにいく手間がなくなるため、患者様の満足度も向上するようです。

まとめ:質の高い紹介状は、より良い医療連携と患者満足への近道

紹介状は、クリニックと専門医療機関、そして患者さんをつなぐ重要な架け橋です。今回ご紹介したポイントを押さえることで、「分かりにくい」「情報が足りない」といった紹介先での困惑を減らし、よりスムーズで質の高い医療連携を実現できます。

日々の業務の中で、紹介状作成のテンプレート化や、記載内容の標準化を進めることは、業務効率の改善だけでなく、医療の質向上にも直結します。

極 医療文書のようなAIツールも視野に入れつつ、まずは基本に立ち返り、「受け手にとって分かりやすく、患者さんのために必要な情報が過不足なく伝わる」紹介状作成を心がけてみてはいかがでしょうか。